今年も多くの企業や公務員試験で実施されるグループディスカッション。

ここでは、単にテーマを話し合って全員合意の意見を生み出せたらいいというだけでなく、限られた時間内に結論を出さなければならないからこその、理想的な進め方やまとめ方というものがあります。

今回はグループディスカッションに関する質問で最も多い、どのように進めていけばいいのか?私なりのポイントを2枚のパワポ画像と併せて紹介したいと思います。

話し合いの手順を考える「方向付け」

簡単に言えばテーマを「グループとしてどのように話し合っていくか」を定めて進めていく流れになります。

まず「方向付け」は時間内での進め方を考えたうえで話し合っていくというものです。

例えば「民間でできる少子化の改善策を考えよう」というテーマであれば「まず最初10分で少子化の原因を出し合って、次の10分で改善策の案を出し合いませんか?」「まず知っている民間での改善策の事例を出し合ったうえで、理想の改善策を考えていきませんか?」

など、時間配分なども考えながら、話し合いの手順を共有し合って進めていく流れです。

この進め方は常にそれぞれのアイデアや意見ばかり飛び交うものと違って、少しずつ土台を固めながら進めていくため建設的な話し合いができると同時に、意見だけでなく知っている事例なども積極的に出し合っていくため、アイデアや意見だけの発言に囚われずに、全員が発言しやすい場を作れるともいえます。

またこの方向付けはスタートと同時に決める必要もなく、少し自由に意見交換などをし合った後で、その意見傾向から改めて方向付けをするという方法もあります。

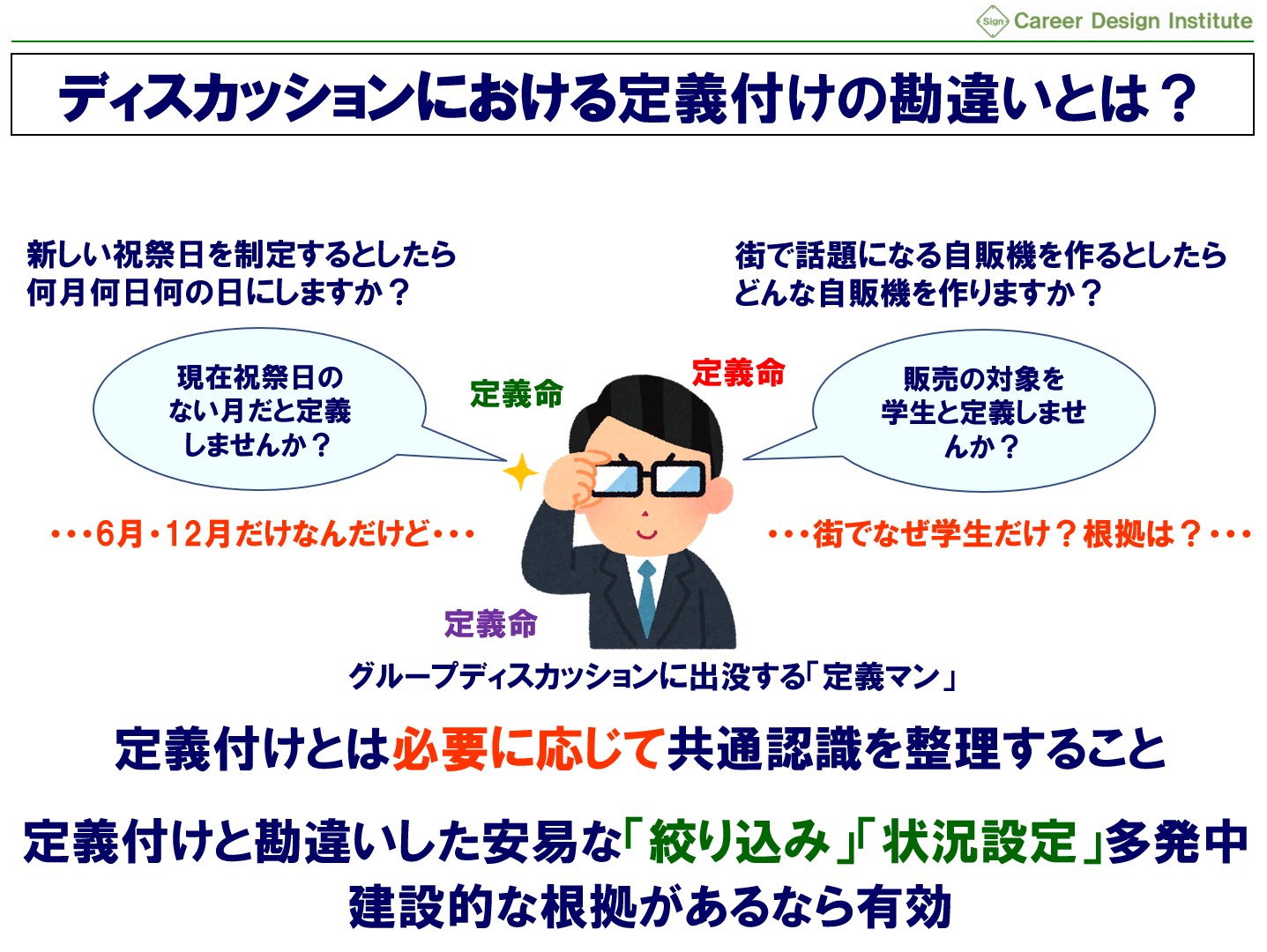

絞り込みと勘違いしがちな「定義付け」

次の「定義付け」とは、例えば話し合うテーマが「日本に新たな祝祭日を制定しよう」であれば、祝祭日とはどう意味づけすべき日なのかを一度定義することなどを指します。

特に定義付けはメンバーによって様々な捉え方があるようなテーマやキーワードに対して、一定の共通認識を持った方がいい場合に行なうので、常に定義付けしたほうがいいわけでなく、定義付けが必要なケースは限られているといえます。

方向付けはできればどんなディスカッションでもお勧めしたいのに対して、定義付けはある程度限られた場面で行うものであるといえます。

特に間違いが多いのが定義付けを絞り込みだと勘違いして、最初から安易な絞り込みを行ってしまうケースです。

前述の「日本に新たな祝祭日を制定しよう」というテーマであれば、定義付けのつもりで「いま祝祭日のない月に定義しませんか?」などという声が実際に飛び交っていました。

これでは既にこの段階で6月と12月だけに限られてしまう、安易な絞り込みだといえますよね。

また定義付けについてもある程度自由に意見交換し合った後で、その意見傾向から改めて途中から定義付けしてもいいと思います。

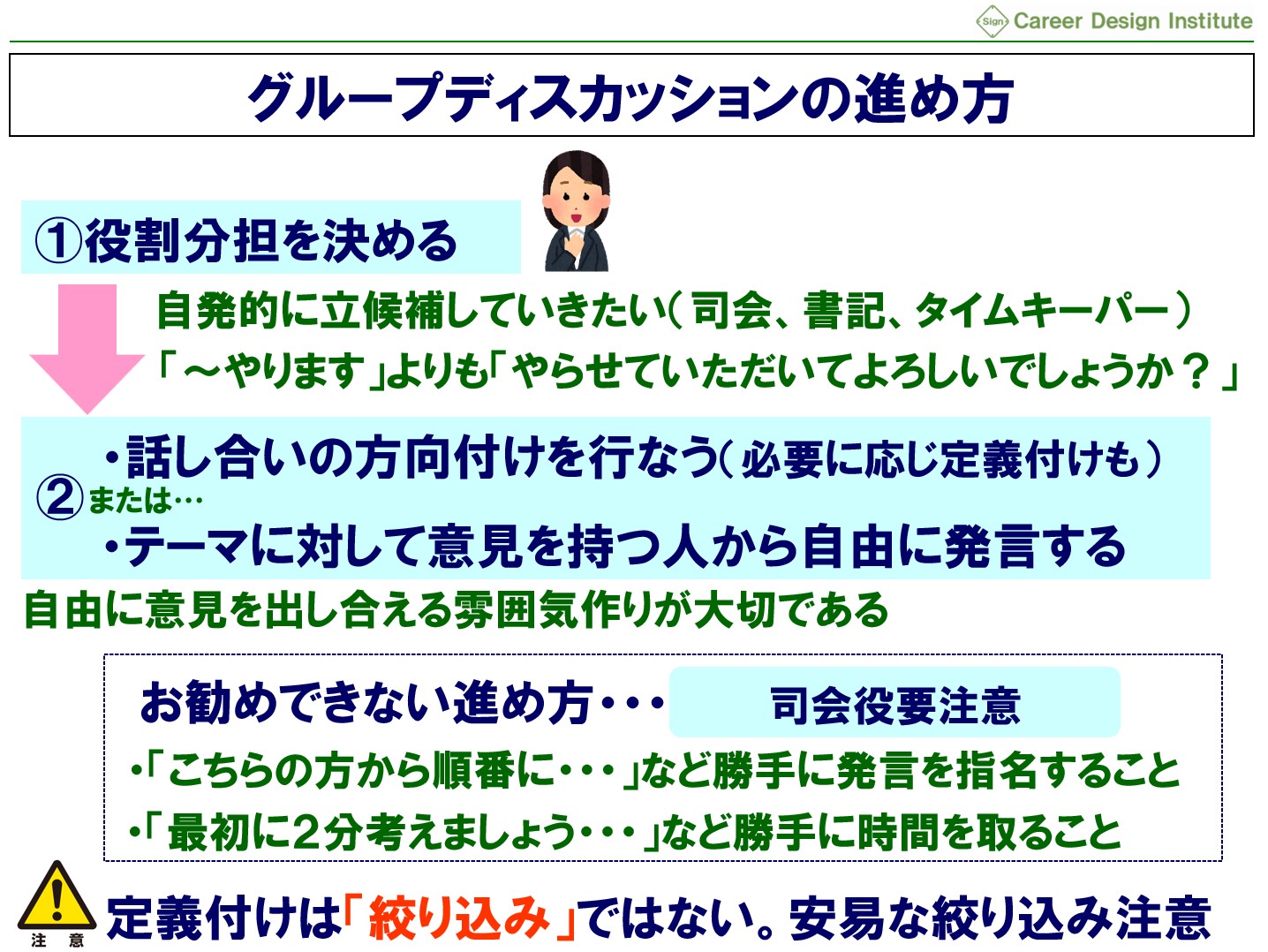

意見のある人から自由に意見を述べていく

方向付けや定義付けを行うにしても、意見は自由に述べることのできる環境であることが大切です。

ディスカッションでは、一人ひとり強制的に順番に述べる必要はありません。

例えば始まっていきなり「では右の方から順番にお願いします」などはおススメしません。

そうしてしまうと、時間的にも後半はどの意見を取り上げるかだけの作業になりがちです。

意見や知っている事例など情報がある人から述べていきたいですね。